太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。

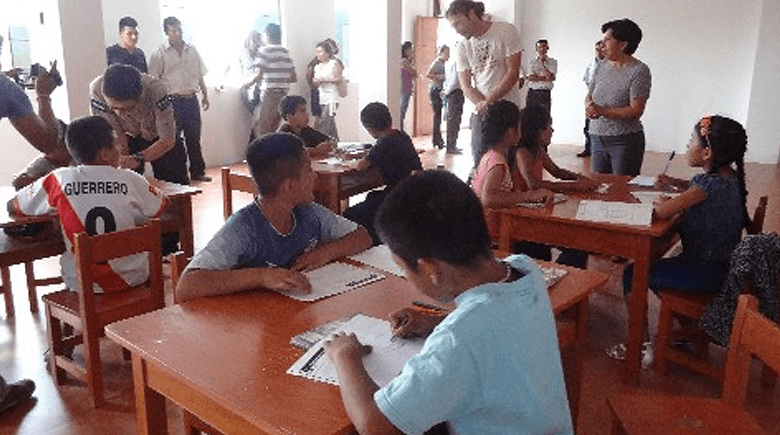

取引を開始。社会開発資金で診療所や小学校の改修、コミュニティーセンターの整備など

アフリカマイマイ

この論文は水産資源としてのインド産ハマグリについて実際に調査研究した研究者による論文です。貝類を貝殻だけで分類している博物館研究者の論文と比べると情報が豊富で説得力があります。特に集団としての変異の幅を意識して分析していることで、野外集団を知らずに見かけのわずかな差異だけで新種の山を築いてしまう傾向が強かった古典

インドの安めのホテルには結構虫がいます。

インドの安めのホテルには結構虫がいます。

ハエ、蚊、ゴキブリ、アリ、蛾、ムカデなどなど・・・

そんな虫を狙って部屋に住み着いているのが、ヤモリです。

ヤモリはその平べったい手足で壁に取り付き、苦もなく部屋を縦横無尽に移動します。またその跳躍力も素晴らしく、危険を察知するとぴょんと跳んでどこかへ行ってしまうのです。

この写真のヤモリも、部屋の壁にくっついていたところを撮ったものです。別に写真のタテヨコを間違えて載せてしまったわけではありません。もともと壁を垂直に登って行く途中だったわけです。

ヤモリはその姿形とその所属(爬虫類)から、女性を中心に「うわっ!きもっ!」と嫌われることも多いかと思いますが、よく見ればつぶらなひとみにもみじのおてて、肌も透き通るような薄ベージュで、とてもかわいらしいのです。

もちろん人に危害を加えることはまずありません。それどころか虫を獲ってくれますので、私たちの味方でさえあるのです。いえ、味方どころか、マラリアを媒介する蚊を獲ってくれるとなれば、これはもう部屋の守り神と言っても過言でないかもしれません。ありがたやありがたや。

そんな風にヤモリのかわいらしさとありがたさに気が付くと、急に親近感が湧いて来て、さみしい一人旅の夜などには、ついついヤモリに話しかけてしまうのです。

「おい、ヤモリ・・・お前も、ひとりぼっちなのかい?」

うわっ!きもっ! ここはコルカタ(カルカッタ)のニューマーケットです。インド風に発音すると、ニューマルケットとなります。

ここはコルカタ(カルカッタ)のニューマーケットです。インド風に発音すると、ニューマルケットとなります。

まあ「ニュー」とは程遠い古さの建物で、屋根の一部には植物が生えちゃったりなんかしておりますが、この中に小さなお店がぎっしり詰まったかなり大きなマーケットではあります。

お店の種類はそれこそ多種多様ですが、私の目には衣料品関連が一番目立ち、次いでアクセサリー関連、そしてお土産屋といったところが良く目に付きました。(食品は買わないので、そちらに関してはほとんど目に入らなかったということもあり、まったく正確さを欠く内容です。すんません)

このマーケットに入ると、すぐにカゴを抱えた男が近づいて来ます。

その男はこのマーケットの案内人兼荷物持ちで、上客そうな人を見つけて寄って来るわけです。そしてそのお客さんの買い物に付き合い、買ったものをそのカゴに入れて運ぶのです。もちろんそれはボランティ 古代ギリシャでは、水を「アルケー」と呼び、万物の根源と信じられていました。

古代ギリシャでは、水を「アルケー」と呼び、万物の根源と信じられていました。

まあその後の科学の進歩で、世の中のものすべてが水からできているわけではないということはわかったわけです。水からできているのは、氷とお湯、それにスーパースリーのフリーくらいのものでしょうか。♪ラリホーラリホーラリルレロン、フリーは気取ってスイスイスイ、スーパースリーはあ~、天下無敵だあ~、平和のためならエンヤトットどっこいしょ!っとくらあ。 インドで食べられている動物性の食材と言えば、マトンとチキンが一般的なものになるかと思いますが、魚だってちゃんと食べられています。

インドで食べられている動物性の食材と言えば、マトンとチキンが一般的なものになるかと思いますが、魚だってちゃんと食べられています。

そんな魚を、ここケララ州コーチン(コチ)では、左の写真のような巨大な網を使って獲っています。

この日本で言うところの四手網は、インドでは「チャイニーズ・フィッシング・ネット」と呼ばれていて、コーチンではあちこちで見ることができます。

その中でも特によく知られているものは、フォート・コーチン地区にあるものでしょう。(この写真もフォート・コーチンのものです)ここにはこのような大きな装置がいくつも並んでいて、ひとつの観光スポットにもなっているのです。

私もチャイニーズ・フィッシングネットのひとつに近寄り、懸命に綱を引く漁師たちをしばらく眺めていましたが、思ったほど魚は獲れていな インドに行くと、さぞかしカレー風味づくしの食事になるんだろうなあと思われる方も多いかと思います。

インドに行くと、さぞかしカレー風味づくしの食事になるんだろうなあと思われる方も多いかと思います。

確かにツアーでの観光旅行などの場合は、インドの雰囲気を楽しむという意味でも、いわゆる典型的なインド料理が意図的に供されるかもしれません。

でも、私などはそういった料理はあまり食べません。まあ個人差もあるでしょうが、やはり日本人にはあのスパイスと油をたっぷり使った料理は、ちょっと体にこたえます。

では、実際には何を食べるかと申しますと、先日ご紹介したモモや、今回ご紹介するトゥクパ、または中華系料理(正式な中華料理というわけではありません)あたりになるのです。

と言うわけで、上の写真がそのトゥクパなのですが、 先日はインドの最高額紙幣をご紹介致しましたので、今回は小額のコインをご紹介致します。

先日はインドの最高額紙幣をご紹介致しましたので、今回は小額のコインをご紹介致します。

インドの通貨単位「ルピー」は、日本でも割と知られているのではないかと思いますが、その補助単位として「パイサ」というものがあります。1ルピーは100パイセ(パイサの複数形)です。まあパイサは日本で言えば「銭(せん)」にあたるものなわけです。

で、そのパイサのコインがこの写真のものなのですが、左側から10パイセ、25パイセ、50パイセとなります。

某有名旅行ガイドブックによりますと、こ これもむかしむかし、1980年のパキスタンの話です。

これもむかしむかし、1980年のパキスタンの話です。

ここはペシャワールから約25km離れたところに位置する小さな村「ダラ」です。

そしてここはその村のほぼ中央にある食堂です。まあ食堂とは言っても、腰の高さほどもない塀が四角くめぐらされ、その上に布製の天蓋を張っただけの、とてもアウトドアっぽいお店なのですが。

そんなお店でまだ若かりし頃の私は、カライゴーシとチャパッティの食事を終え、塀に腰掛けくつろいだりなんかしております。見れば食後だというのにぜんぜんお腹が出ていません。なにしろこの頃は体重が50kgあるかどうかというくらいだったのです。それが今ではあーた、空腹時でもお腹が インド各地で見受けられるユーモラスなフォルム「オートリキシャ」。

インド各地で見受けられるユーモラスなフォルム「オートリキシャ」。

そのデザインやスタイルは基本的には同じなのですが、それぞれの車両の使用年数、オーナーの趣味、土地柄などが作用して様々な変形車両が存在します。

この写真のオートリキシャは、ゴア州の鉄道駅カルマリからパナジ(パンジム)まで乗ったものです。

かなり新しい車両でピカピカでしたが、ドライバー氏が自慢したい点は、単に新しいということではありませんでした。 では何が自慢なのでしょうか。

実は、彼の自慢は後部客席に付いているドアなのです。 ブログのカテゴリーに「インドの食べ物、飲み物」というのを設けておきながら、あ~ら、気が付けば飲み物ばっかり紹介していたようで、これではお腹ががぽがぽになってしまいます。

ブログのカテゴリーに「インドの食べ物、飲み物」というのを設けておきながら、あ~ら、気が付けば飲み物ばっかり紹介していたようで、これではお腹ががぽがぽになってしまいます。

というわけで、今回はこのカテゴリー初の固形物の話題です。

さて、ご存知のようにインドはスパイスの国です。そしてカレーの国なわけです。

なので当然インドに行くと、そういうものを食べる機会が日本にいるときの100倍くらい多くなるわけです。そんなスパイスばっちりの食事ばかり出されると、それでなくても慣れぬ旅で疲れている体には、いさ この写真は椰子の木の先っぽです。

この写真は椰子の木の先っぽです。

幹がぐぅーんと延びて行った先の、葉っぱがにょきにょき出ている辺りです。

そんな椰子の木の先っぽには、椰子の実がついていたりなんかするものですが、この椰子の木には実ではなく、なにやら茶色い丸いものがくっついています。いったいこれはなんなのでしょうか?

実はこれ、椰子の木の樹液を取るためのカメなのです。

椰子の葉っぱの根元を切ってカメに挿し、そこからたら 波打ち際に足を浸し、足下に寄せては返す波を見つめていますと、波の方ではなく自分が移動しているかのような錯覚に陥ります。特に波が引くときなどは、自分が高速で後ろに飛びすさっているかのように思え、ちょっとめまいすら覚えます。

波打ち際に足を浸し、足下に寄せては返す波を見つめていますと、波の方ではなく自分が移動しているかのような錯覚に陥ります。特に波が引くときなどは、自分が高速で後ろに飛びすさっているかのように思え、ちょっとめまいすら覚えます。

南インドのコヴァラム・ビーチには、そんな波打ち際を見つめ続ける男がいました。

しばらくその男を観察していると、どうも彼は波を見ているのではなく、波が引いた後の砂浜を見ているのだということがわかりました。

波がさぁーっと引いた後、彼はすばやく砂浜を見回し、「お目当てのもの」が見つかると、電光石火のごとくそこへ走って行き、穴を掘り始めるのです。いったい何をしているのでしょうか? ここはニューデリーのメインバザールにあるサブジマーケット(野菜市場)です。

ここはニューデリーのメインバザールにあるサブジマーケット(野菜市場)です。

ご覧のような野菜を売るお店が何軒か集まっています。

とそこへ、一匹の犬が現れました。

ちゃんとした首輪がないので、もしかしたらノラ犬なのかもしれませんが、これが割と大きな犬なのです。後ろのナスと比べればおわかりになるかと・・・っつーか、人間と比べた方がわかりやすいですね。

顔つきや体格、体毛の色から見てシェーパードの血統をひく犬なのかもしれません。もしかしたら生まれてくるところが違ってい 本場欧米の事情はどうか知りませんが、私が子どもの頃はクリスマスのご馳走と言えばチキンでした。

本場欧米の事情はどうか知りませんが、私が子どもの頃はクリスマスのご馳走と言えばチキンでした。

とは言えオーブンなどというしゃれたものはありませんでしたから、モモ肉をそのまま油で揚げたようなやつで、まあでっかいから揚げといった感じのものなのですが、それでもそいつが各自の皿に1本ずつ盛り付けられますと、それはそれは豪華な晩餐という雰囲気になったものです。

さて、インド人には菜食主義者も多く、また経済上の理由から肉を食べない(食べられない)人というのも多いのですが、それでもチキンの流通量はかなりあるようです。

上の写真はトリ肉・・・いえ、この時点ではまだニワトリなのですが、そいつの流通現場です。 あら? やだわあ、この写真色あせちゃってるわ・・・

あら? やだわあ、この写真色あせちゃってるわ・・・

奥さん、違いますよ、これはもともとこういう写真なんですよ。

と言うわけで今回は白いトラ、ホワイトタイガーです。

ホワイトタイガーはベンガルトラの色のあせた・・・じゃなくて、色素が特異なトラで、本来黄色の部分が白になってしまっているわけです。しかしなぜ黒い縞の部分は変異しないんでしょう。トラとしての最低限の意地ってとこなのでしょうか?

さて、インドの動物とは言っても、そこら辺で普通に見かけられる動物でないとあまり紹介する意味がないかとも思ったのですが、 インドの地図をご覧になればおわかりのように、インドはほぼ逆三角形になっており、「最南端」という場所もとてもわかりやすく特定できるようになっているわけです。

インドの地図をご覧になればおわかりのように、インドはほぼ逆三角形になっており、「最南端」という場所もとてもわかりやすく特定できるようになっているわけです。

これがもし普通の三角形の地形で、しかも底辺が緯線に沿ってきっちり真っ直ぐだったとしたら、いくつもの村やまちが「最南端」を名乗り、土産物屋が競って「元祖最南端まんじゅう」や「本家最南端もなか」や「家元最南端だんご」などを売り出し、ご当地出身歌手が「最南端音頭」やら「最南端ブギ」やら「あゝ最南端の夜はふけて」などという曲を出したりして大変なことになっていたでしょう。

しかしまあ幸いなことに、インド亜大陸はうまいこと逆三角形で先端がひとつでしたので、そんな争いも起こらずに済んでいる インドではゾウがしっかり働いているということはすでにお話し致しましたが、頭数的にゾウよりも多く、総労働力ではゾウを抜くのではないかと思われる動物がラクダです。

インドではゾウがしっかり働いているということはすでにお話し致しましたが、頭数的にゾウよりも多く、総労働力ではゾウを抜くのではないかと思われる動物がラクダです。

インドにいるラクダはヒトコブラクダです。

中央アジアなどにいるフタコブラクダよりコブが一つ少なく、さらに毛も少ないです。なので首回りがすっきりして見えます。

インドでのラクダの主なお仕事は、荷車を牽くことです。

デリーからジャイプール方面に向かいラジャスタン州に入ると、とたんにラクダの牽く荷車を見かけるようになります。 ここはジャイプール郊外にあるアンベール城の入口です。

ここはジャイプール郊外にあるアンベール城の入口です。

おや?背中に箱の様なものをつけた象がおりますねえ・・・

おお!もしやこれはあの有名な「象のタクシー」では?

そうかあ、あの東屋みたいなところがプラットホームで、あそこから象の背中の箱に乗り込むのかあ、なるほどなあ。

お、確かにあのおっさんハコ乗りしてるぞ。

ってなわけで、これが「象のタクシー」と呼ばれるもので、ここから高台にそびえるアンベール城までの上り坂を、象にゆられてえっちらおっちら行かれるとまあそんなわけなのです。 前回はインドの修理方法というものに比較的否定的なことを書きましたが、今回はその逆です。

前回はインドの修理方法というものに比較的否定的なことを書きましたが、今回はその逆です。

あれはハイダラバードと双子都市の関係にあるセクンダラバードに行った帰り道のことでした。

行きはバスで行ったものの、帰りはあれこれ見ながら1時間半ほど歩き回り、ようやくフセイン湖畔に出ました。

現在地の目印ともなるフセイン湖に出たことで少し安心し、その場で一息入れていると、目の前を3人の男たちに押された車がゆっくりと通り過ぎて行くではありませんか。どうやら車が動かなくなってしまったようです。

最近の日本ではあまり見かけなくなったそんな光景が、珍しくもあり懐かしくもあり、気が付けば思わずカメラを向けてシャッ 朝のデリーはなかなかに慌しい。

朝のデリーはなかなかに慌しい。

会社や学校に向かう人々は、バスやタクシー、オートリキシャやサイクルリキシャなどを利用して先を急ぐ。

そして私も、一台のオートリキシャを捕まえて先を急いでいた。

しかし、

インドは決して「急がない」国であった・・・

通勤通学で混み合う交差点、赤信号で停車したオートリキシャでありましたが、突然「ぽん!」という軽い破裂音がしたかと思うと、それきりエンジンが動かなくなってしまいました。

ドライバー氏は何度もスターターを動かすのです インドの国自体が「巨象」なんて呼び方をされるくらい、ゾウはこの国の代表的な動物です。

インドの国自体が「巨象」なんて呼び方をされるくらい、ゾウはこの国の代表的な動物です。

では、インドの街角にはゾウがうろうろしているかと言うと、そんなことはありません。

さすがに牛みたいにうじゃうじゃいるわけではないのです。

それでもニューデリーなどの都市部でも、たまにゾウの姿を見かけることがあります。しかもそれは観光用などではなく、立派に労働しているゾウなのです。背中の上に切った木の枝などを満載して、車がびゅんびゅん通り抜ける大通りを、のっしのっしと歩いているのです。 ビールに枝豆はとてもよく合うおつまみです。

ビールに枝豆はとてもよく合うおつまみです。

しかし、残念なことにインドには枝豆がありません。

もしかしたらよーく探せばあるのかもしれませんが、私は今まで見たことがありません。

では、インドでは何をおつまみにビールを飲んだらいいのでしょう。

特にホテルの部屋で、ひとりでテレビなど見ながらビールを飲むときには、いったい何をつまめばいいのでしょうか?

答えは簡単です。同じ豆類でビールに合うものが 同様のお話は前にも書きましたが(「笑顔もやはり金次第」参照)、なかなか本心を表情に表さない日本人とは違い、インドの人はまさしく「現金」で、言い換えれば「素直」で、私にとってはそこんところが魅力に感じるわけです。

同様のお話は前にも書きましたが(「笑顔もやはり金次第」参照)、なかなか本心を表情に表さない日本人とは違い、インドの人はまさしく「現金」で、言い換えれば「素直」で、私にとってはそこんところが魅力に感じるわけです。

ゴア州マプサの公設市場をうろついていると、二人のお土産売りがとてもしつこく付きまとって来ました。

ひとりはそれほど若くはない女で、絵を売っていました。もうひとりは少女で、こちらは銀のアクセサリーを売っていました。

私は市場をあちこち隈なく、結構精力的にずんずん見 インドには動物がたくさん住んでいますが、一番容易に目にすることができるのは、何と言っても牛です、ウシ。

インドには動物がたくさん住んでいますが、一番容易に目にすることができるのは、何と言っても牛です、ウシ。

さすがに最近都市部ではあまり見かけなくなりましたが、それでもちょっとわき道へ入ったりなんかしますと、そこらへんにごろごろいたりします。

ご存知のようにヒンドゥー教では、牛は「聖なるもの」としておりますので、インド人は一応みんなでウシを大切に扱っています。

まあそんな宗教上の保護がなくとも、ウシはとても役に立つ動物ですので、大切に扱うのは当然なのです。

なにしろウシは荷車を牽き、田を耕し、ミルクを供し、そしてウンコは燃料となります。

さらにニューデリーのコンノートプレース周辺 前回はずいぶんぼろっちいアンバサダーをご紹介しましたが、あれだけで永年インドの大地を走り続けて来た、天下のアンバサダーを語っては片手落ちというものです。

前回はずいぶんぼろっちいアンバサダーをご紹介しましたが、あれだけで永年インドの大地を走り続けて来た、天下のアンバサダーを語っては片手落ちというものです。

そこで今回は、アンバサダーの新しい顔をご紹介致します。

←これです、これ。

こうして見ますと、だいぶイメージが変わりました。

全体的なフォルムは以前のものを踏襲していますし、ヘッドライトも丸型ですし、ウインカーも相変わらずの小さなものなのですが・・・

なんか違うんですよねぇ~、イメージがねぇ~ インドを代表する車と言えば「アンバサダー」です。

インドを代表する車と言えば「アンバサダー」です。

これはもう絶対に間違いのない事実で、もし間違っていたら・・・

謝ります。すみませんでした。

と、先に謝っておきましたので、ここからはいつも通りわたし流に行きます。

今でこそデリーの街には日本車や韓国車、そして欧州車がたくさん走っていて、ちょっと影の薄くなった感のあるアンバサダーではありますが、この丸みを帯びたフォルムは、どことなくユーモラスかつ優雅で、インドの大地にはよく似合っていると思います。

私はいつも車を手配するとき、ばかの一つ覚えのように「アンバサダー、アンバサダー」と言っております。

しかし意外にもアンバサダーは人気があるようで、なかなか回って来ません。 これはムンバイ(ボンベイ)に建つ「インド門(Gateway of India)」です。

これはムンバイ(ボンベイ)に建つ「インド門(Gateway of India)」です。

インド門は1911年、時の英国王にしてインド皇帝であるジョージ5世のインド訪問を記念して建てられました。

いわば「盟主国イギリス専用の玄関」みたいなものです。

まあ、実際にこの門をジョージ5世が通り抜けたかどうかは別として、インドがイギリスに対して「ようこそいらっしゃいませ!」と歓迎しているかのごとき存在は、かつての植民地時代を象徴する建造物の代表と言えるでしょう。

やがてインドも独立を果たし、インド門はその役割を終えました。

でもせっかく巨費を投じてこんなに立派な玄関を造ったのですから、使わないのはもったいないです。

なのでイギリスの人がインドに来るときには飛行 以前ご紹介したサイクルリキシャでは、その乗り物がいかに乗りづらいものかということをお話し致しました。

以前ご紹介したサイクルリキシャでは、その乗り物がいかに乗りづらいものかということをお話し致しました。

そしてその際に「ニュータイプ」のサイクルリキシャも増えている、ということを付け加えておきましたので、今回はその新しいタイプのサイクルリキシャをご紹介致します。

←はい、これです。

後ろからの撮影でしたので、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、何卒ご容赦下さい。

なにしろここは天下の観光地ジャイプールの中でも特に人気の高いハワーマハル(風の宮殿)の前なのです。 インドの交通機関といえば、まずサイクルリキシャやオートリキシャなどが思い起こされ、またそういう特徴のあるものの方が紹介しやすいのですが、現在首都デリーにおきましては、「デリーメトロ」の建設が、インド人らしからぬスピードで進んでいます。そしてそんな「目下建設中」のデリーメトロではありますが、すでに完成している一部路線では、営業運転が行われているのであります。

インドの交通機関といえば、まずサイクルリキシャやオートリキシャなどが思い起こされ、またそういう特徴のあるものの方が紹介しやすいのですが、現在首都デリーにおきましては、「デリーメトロ」の建設が、インド人らしからぬスピードで進んでいます。そしてそんな「目下建設中」のデリーメトロではありますが、すでに完成している一部路線では、営業運転が行われているのであります。

通常「メトロ」と言えば「地下鉄」ということになりますが、デリーメトロはデリー中心部を除き、そのほとんどが地上の高架軌道を走っており、それがゆえにデリーの街並みを眺めるには絶好の乗り物となります。

ステンレス製の車両は(今のところ)ピカピカで、エアコンもよく利いています。

そんな車両の横長の席に、サリーを着た サイクルリキシャは人力車と自転車を合体させた三輪車です。

サイクルリキシャは人力車と自転車を合体させた三輪車です。

リキシャワーラーと呼ばれる車夫がペダルをこぎ、通常1名から3名ほどの乗客を運びます。

わざわざ「通常」と付けたのは、それ以上の乗客を乗せることもありますし、また乗客を乗せずに荷物だけを運ぶこともあるからです。(それはまた別の機会にご紹介致します)

さて、このサイクルリキシャ、初めに申し上げました通り「自転車と人力車の合体」なのですが、それはなにも機能的な面だけを言っているのではありません。どうやら本当に「人力車」と「自転車」を インドに行って目に付く乗り物と言えば、やはり一番はオートリキシャでしょう。

インドに行って目に付く乗り物と言えば、やはり一番はオートリキシャでしょう。

オートリキシャは三輪の小さな体で、渋滞のわずかなスキマにねじ込むように分け入り、狭い路地の雑踏にクラクションをビービー鳴らしながら突進して行きます。

インドの土地勘や物価にうとい旅行者には、値段交渉で苦労させられる乗り物ですが、多少ぼられる覚悟で乗り込んでしまえば、インドの風を受けて走る爽快感に病みつきになるはずです。

ちなみにこの画像はニューデリーのインド門周辺で撮ったものです。

写っているオートリキシャはCNG(圧縮天然ガス)仕様のもので、ボディーがグリーンに塗られています。(デリーでは2001 今日からこのブログ「ラクダ隊商隊長の西方見聞録」を始めます。

今日からこのブログ「ラクダ隊商隊長の西方見聞録」を始めます。

内容は今まで私が西方で見たり聞いたりした事を、画像と簡単な説明文でご紹介するというものです。

昔懐かしい話題から最新の情報までいろいろ取り混ぜていくつもりですので、まず一貫性は望めません。まあ気分次第といったところでしょうか。

で、まずその一発目と致しまして、大変月並みではございますが、インドを代表する建造物「タージマハル」の画像を載せてみました。

この壮大なる建造物は、ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハンが、愛妃ムムターズ・マハルの為に建造した巨大な廟なのですが、その建設

造りかけの建物の横にトイレだけはあったので用を済ませて昨夜(2016年11月8日)の突然の高額紙幣廃止宣言から一日が経ち、外務省からのメールやテレビのニュースなどにより少しずつ状況がわかって来た。

一応法律上は500ルピー札と1000ルピー札は通貨ではなくなったらしいが、年内は金融機関窓口での新札への交換ができ、さらに銀行口座への入金は可能であるらしい。

また本日金融機関は一斉に臨時休業となり、一般庶民は新札への交換もできず、とりあえず状況観察するしかないようである。

続きを読む

ラクダ隊商隊長の西方見聞録

|

カテゴリ:インド・旅行記

インド国内にはヒンドゥー教の聖地というものがあちこちにある。

でまあ聖地に限らずそういうものの中から突出したものをひとくくりにして、三大〇〇とか五大〇〇とか呼んだりするが、ここドワルカもヒンドゥー教の四大巡礼地のひとつである。 インドの聖地と言えば階段状のガート(沐浴場)を思い浮かべる人も多いと思うが、ここドワルカにもちゃんとガートがある。 ここはアラビア海に面した河口にあたるので、一日のうちでも潮の満ち引きによって水量がかなり変わり、向こう岸に歩いて渡れる時間帯もある。  日の出の時刻ともなると、このガートは祈りを捧げる巡礼者でいっぱいになるが、昼の日中の間抜けな時間だと、水遊びに興じる若者などもいてとてものどかな雰囲気である。などは、旅行者は避けた方が無難であろう。  ではどうしたらいいかと言えば、それはやはりお金を出して安全な水を買うことである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

の記載の間違いを正すために書かれたという経緯もあります。

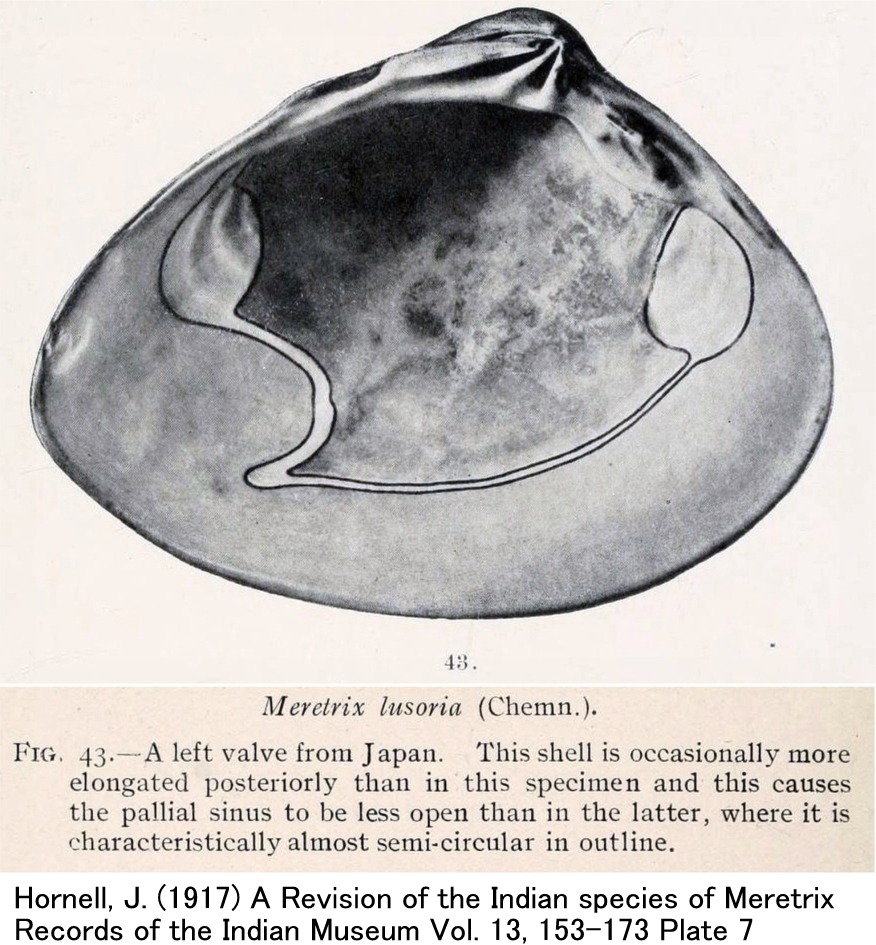

Hornellはインド産のハマグリ類を基本的に3種類に収斂させ、多くの形態的に連続している変種を取りまとめています。その種の識別において「套線湾入」の差異を重要視しているのは現代的です。ところが、最後の図版の写真を見てずっこけました。日本でチョウセンハマグリMeretrix lamarckiiとされている種の殻の写真が載っていたので、おやまあインドにもこれがいたのか、とびっくりして説明文を読んだら、なんと日本産のハマグリM. lusoriaの殻だというのです。

日本産の(チョウセン)ハマグリの殻がインド博物館にあったのか、この著者の個人的な標本だったか分かりません。しかし、Hornellはこれがハマグリであると認識してインド産のハマグリ類と対比させています。

この写真の殻の大きさは、実寸で印刷されたと書いてあり、スケールが付けられていません。そこで、同じ図版で一緒に出ていた別の種の大きさが本文に記録されていましたので、計算した推定値は殻長87mmです。十分成長したチョウセンハマグリの貝殻ですから、大きいもので60mm台までしかないインドのハマグリ類を圧倒します。

下の写真で、上が宮崎県日向市の小倉ヶ浜産の殻長110mmのチョウセンハマグリMeretrix lamarckiiで、下が長崎県五島福江島産のハマグリMeretrix lusoriaで殻長107mmを比べて見ましょう。

殻の輪郭はかなり似ていますが、套線湾入(→)は明瞭に違い、チョウセンハマグリの湾入はより深くなっています。

内外の貝類図鑑や写真集でハマグリとチョウセンハマグリが取り違えられていることは、すでに慣れっこになっていますが、このような日本産ハマグリ類の2種を正反対に認識している例は知りませんでした。

どのような理由でこの取り違えが起こったのか、Hornellが参照した古い文献(Chemn.)を調べ、種の混迷の理由を解明したいと思っています。残念ながら、この文献はオンラインで見つかりません。

ハッチョウトンボ

| ハッチョウトンボ | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ハッチョウトンボ(オス)

|

|||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||

| LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))  |

|||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Nannophya pygmaea Rambur, 1842 |

|||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||

| ハッチョウトンボ |

ハッチョウトンボ(八丁蜻蛉、Nannophya pygmaea )は、トンボ科ハッチョウトンボ属のトンボの一種。日本一小さなトンボとして知られ、世界的にも最小の部類に属する[2][3]。

ギンヤンマ

| ギンヤンマ | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ギンヤンマ -飛翔する♂(撮影:高知県内)

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||||||||

| LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Anax parthenope julius Brauer, 1865[2] |

|||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||

| ギンヤンマ | |||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Lesser Emperor |

ギンヤンマ(銀蜻蜓、Anax parthenope)は、蜻蛉目(トンボ目)・ヤンマ科に分類されるトンボの一種。日本では全国に広く分布し、ヤンマ類の中ではよく見られる種類である。現在の見解として、すでに紹介したモザンビークとインド、そしてタイのアンダマン海沿岸、つまりインド洋の端から端まで広く分布するハマグリ類はMeretrix castaと認識しています。和名は(地名を使うのはちょっと、ですが)慣習に従ってインドハマグリとしておきましょう。

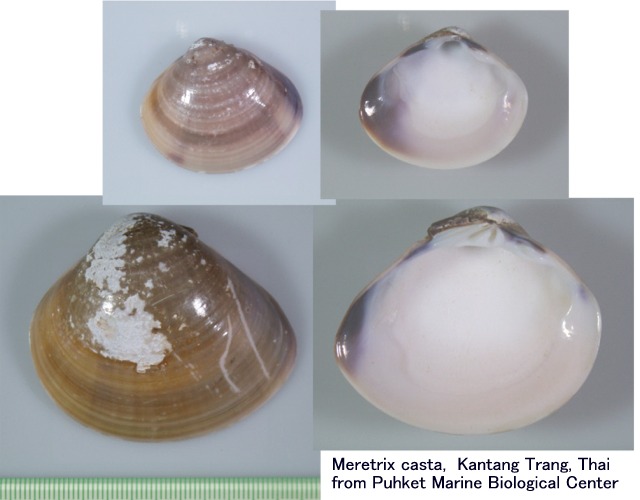

タイ産のcastaの1例としてプーケットの臨海研究所から提供してもらった標本です。

産地はプーケットの南に位置するKantang, Trangで、アンダマン海沿岸です。グーグルアースでその地域の様子を見ると、産地はおそらく内湾が深く陸地に切れ込んだ場所の干潟でしょう。

タイからのcasta標本としては、プーケットの北に位置する同じくアンダマン海沿岸のパンガーという所のマーケットで購入された標本があります。これは大小のシリーズで色彩変異が揃っている合計74個のサンプルですので、集団内の変異の様子が読み取れます(いずれ書く論文にデータを出す予定)。

タイから得られたハマグリ類3種(meretrix,

casta, ovum)のそれぞれの種の判別は前に紹介したYoosukh and Matsukuma

(2001)の報告に従っています。残るovumはインドから東南アジア各国で大きい集団として分布し、漁獲されている水産種です。

Meretrix ovumは学名の種名に「タマゴ」が当てられています。そこで、和名は安易にタマゴハマグリとしておきます。本種は横から見た殻の形が卵形に近い特徴がありますので、他のオムスビ型の連中と識別しやすい種です。

タイの各地からだけでなく、東南アジア各地(ミャンマー、インドネシア、マレーシア、シンガポール)の標本が手元に集まっています。

タイからJintanaさんが送ってくれたSamut Songkhram(タイ湾沿岸)産のovumです(送り主はcastaとしていました)。色彩変異が激しく、殻表面の全体がチョコレート色の個体も含まれています。

殻の内側で套線湾入を見るとcastaと同じく極めて浅くなっています。

ovumを最初に記載した文献はHanley

(1845)ですが、これはオンラインで見つかりません。しかし、同時代に出版された貝類図譜 Sowerby (1851)と Reeve

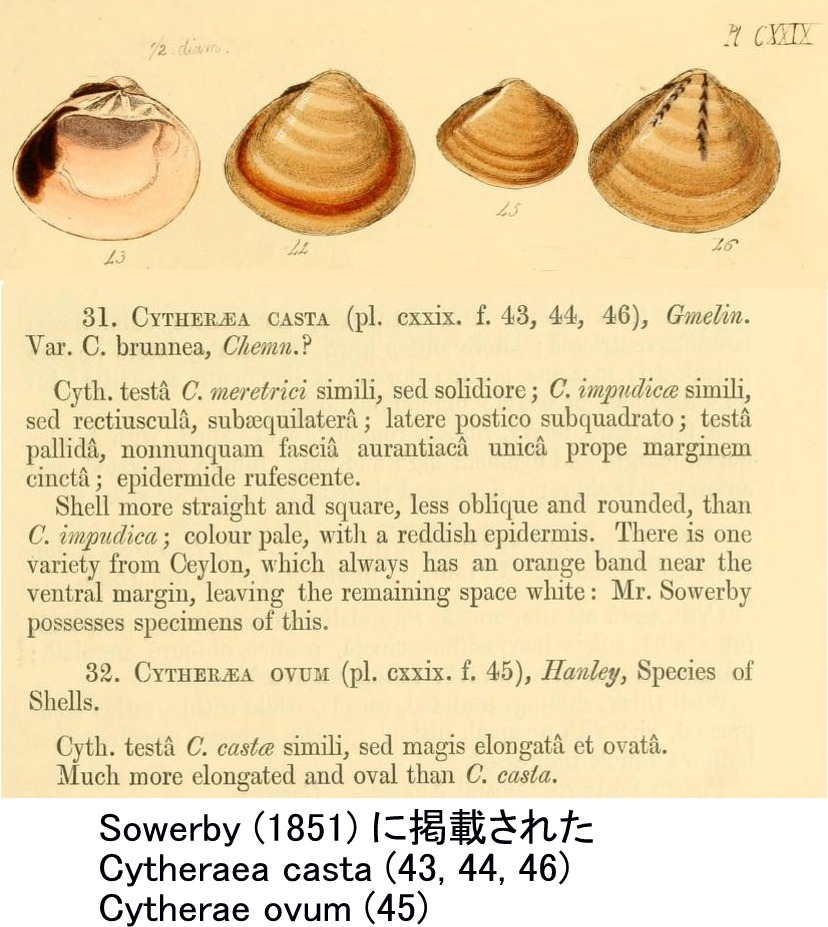

(1864)に貝殻の図と記載があります。オンラインで見ることが出来るこれらの文献にはcastaも掲載されているので2種を一緒に引用します。

まずはSowerbyですが、当時のハマグリ属はMeretrixではなくてCythereaというラマルクが提唱した属名でした。(MeretrixもCythereaも放送禁止用語に近い言葉です:ラマルクの人格が想像される?)

上の図の43,44,46がcastaで、45がovumです。説明文を見ると、ovumはcastaよりも(輪郭が)横長で丸いとしか書いてありません。

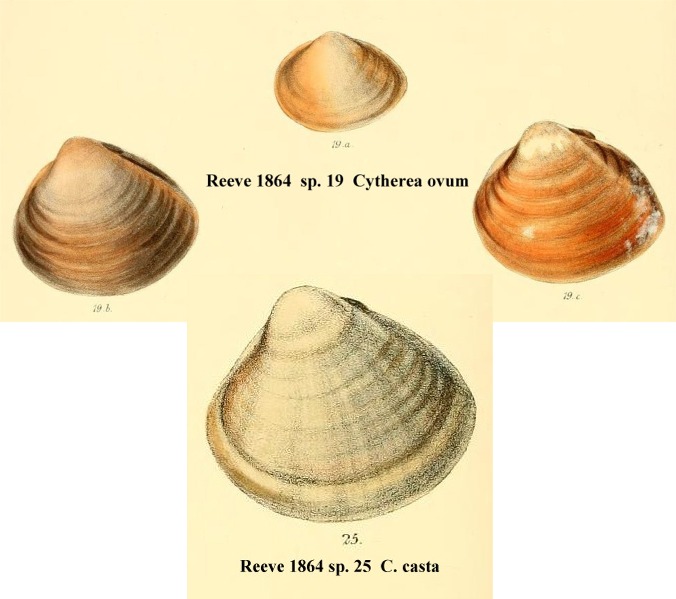

次にReeveの図譜から当該2種をくりぬいた部分です。同じくCythereaでした。

Reeve, L. A. 1864: CONCHOLOGIA ICONICA: OR,

ILLUSTRATIONS OF THE SHELLS OF MOLLUSCOUS ANIMALS

Species 19. (Fig. a, b, c, Mus. Cuming.)

Cytherea ovum.

The egg Cvtherea. Shell ovate, very solid, gibbous, anteriorly heart-shaped,

posteriorly a little produced, whitish, covered with a grey or reddish-orange

epidermis, posterior side stained within and without with violet.

Hanley, Pro. Zool. Soc. 1845, p. 21.

Meretrix ovum, Deshayes.

Hab. Madras.

A solid, gibbous shell, varying in form, as in the specimens figured, from

subglobose to oval, of a grey or redilish-orange colour, deeply stained

with violet, chiefly in the interior, at the posterior extremity.

Species 25. (Mus. Cuming.)

Cytherea casta.

The chaste Cytherea. Shell ovate, scarcely heart-shaped, somewhat depressed,

rather solid, glaucous-grey, very faintly rayed, smooth, shining.

Venus casta, Chemnitz, Conch. C.b. vol. vi. p. 349. pi. 33. f. 346.

Cytherea casta, Lamarck.

Meretrix casta, Deshayes.

Hab. Ceylon.

The shining glaucous-grey colour, indistinctly rayed, is a characteristic feature

of this species.

......................................

(ラテンの記述部分を省略)

英語のchasteというのはvirginということで、このcastaの学名は不思議な矛盾をはらんでいるようです。

(virgin whore?)

上の極めて簡単な記述でそれぞれの種を識別しろというのは無理な相談でしょう。とにかく、輪郭が丸くて縦に短い方がovumです。2種のどちらもインド洋で採取された標本が原記載に使われました。色彩について原記載では変異の一端に触れています。

上の2つの貝類図譜と同じ頃、大英自然史博物館に収蔵されたハマグリ類のモノグラフを書いたDeshayes (1853)はMeretrixを属名に採用し、M. ovumと M. castaをその1番目と2番目に記載しています。この文献に図はありません。おそらく、この著者にとって、これらの2種の丸い輪郭の特徴が他のハマグリ類と比べて明確に識別しやすかったのでしょう。ずっと後(1941-42年)にフランスの貝類学者がモノグラフを書いているのですが、その著者たちはこれらの2種を同じように明確に区別しています。

各地からのovumとcastaをじっくり見比べて、ようやく見慣れてそれぞれの識別ができるようになりました。ただし、集団としてみた場合には明確ですが、殻の形態変異の激しい特異的な個体の場合、単独ではすぐには判別できません。つまり、ovumの縦に長い(殻高が大きい)個体とcastaの縦方向につぶれた(殻高が小さい)個体はそっくりで、殻の形態について指標数値で見比べると重なっていて識別できません。全体の輪郭が微妙に違うので「や

|

|

|

|---|---|

| Species 学名 | Tivela damaoides Gray, 1843 |

| 和名 Japanese name Common name |

インドハマグリの紅海の型 INDO-HAMAGURI

|

| Class Subclass Order 綱 亜綱 目 |

BIVALVIA HETERODONTA VENEROIDA 二枚貝綱 異歯亜綱 マルスダレガイ目 |

| Group グループ |

Venus Clams ハマグリ |

| Super Family / Family 科目 |

VENEROIDEA(VENERACEA) VENERIDAE マルスダレガイ超科 マルスダレガイ科 |

| Genus(Subgenus) 属 (亜属) |

Tivela () () |

| COUNTRY 国 |

OMAN オマーン |

| LOCALITY 採集場所 |

Masira Island low tidal マシラ島 低潮時 |

| DISTRIBUTION 分布 |

Red Sea 紅海 |

| HABITAT 生息場所 |

|

| DESCRIPTION 説明 (Japanese) |

|

| Last modified on | |

| COMPENDIUM OF SEASHELLS

|

COMPENDIUM OF LANDSHELLS

|

|

|---|---|---|

| Australian MARINE SHELLS

|

||

HOME

|

|

| アフリカマイマイ | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Achatina fulica (Ferussac, 1821) | |||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||

| East African Land Snail |

アフリカマイマイ(阿弗利加蝸牛)は、腹足綱柄眼目アフリカマイマイ科に分類される巻貝。近縁種とともに世界最大の陸産巻貝の一種である。

本種

インドヒラマキガイ

| インドヒラマキガイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

インドヒラマキガイ

Indoplanorbis exustus |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Indoplanorbis exustus (Deshayes,1832) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Red Ramshorn |

インドヒラマキガイ(印度平巻貝)、学名 Indoplanorbis exustus は、インドや東南アジアを原産とする有肺類の巻貝の一種。

古くからレッドスネールの通称で呼ばれ、観賞魚の水槽にガラス面に付着して繁殖する藻類(いわゆるコケ)を除去する目的でタンクメイトとして導入され

イシマキガイ

| イシマキガイ | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

成貝は殻頂が欠ける

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Clithon retropictus (Martens, 1879) |

イシマキガイ(石巻貝、石散貝)、学名 Clithon retropictus は、アマオブネガイ目アマオブネガイ科に分類される巻貝の一種。西太平洋沿岸に分布する淡

紀州犬

プレスリリース

インド、アシュタムディ河口のショート・ネック・クラム漁業が認証審査入り

6月 14, 2013

インド、ケーララ州で二番目の規模であるアシュタムディ河口のショート・ネック・クラム漁業が、MSCの審査に入りました。認証されれば、インド初のMSC認証取得漁業となり、増加を続けている認証取得を求める持続可能で適切に管理された伝統的漁業のひとつとなります。

この審査は、持続可能な漁業のためのMSCの基準に照らし、独立した認証機関インターテック・ムーディー・マリンが行います。

対象漁業について

地域密着型のこのショート・ネック・クラム(学名:Paphia malabarica)漁業は、この地域で成長している重要な経済であり、1,500人の漁師の直接雇用に加えて、間接的に3,000人の人々の生活をも支えています。アシュタムディ河口で捕獲される2万トンのショート・ネック・クラムのうち、この漁業によるものは1万2千~1万5千トンを占め、1億ルピー相当の外貨収入源となっていると推定されています。

漁業者は潜水や丸木舟と桁網を使って貝を採っており、機械は使われていません。地域コミュニティのイニシアチブ、そしてWWF、中央海洋水産研究所モルスカン漁業部、地方行政、コラム及び州の漁業部との協力によって、様々な規制対策が実施されています。MSCの基準を満たすとして認証を取得すれば、このような努力が市場からも認められることになるでしょう。

この漁業によるショート・ネック・クラムは、生冷凍、調理冷凍、調理済、生鮮、フリーズドライ、乾燥製品として日本、ベトナム、タイ、オーストラリア、アラブ首長国連邦に輸出されています。

WWFによるサポート

コラムのアシュタムディ アサリ協議会の議長は、次のように述べています。「この漁業がここまで到達することができたのは、パートナーの方々との協力のおかげです。MSCの基準を持続可能性の目標に掲げ、2010年からWWFのサポートを受けて改善のための努力を行なってきました。私たちは、本審査に入るためにクリアしなければならない課題にも対処することができました。私たちと同じように、他の小規模漁業にも達成可能であると知っていただきたいと思います。MSCの認証を取得して、持続可能性による恩恵を受け続けられることを願っています」。

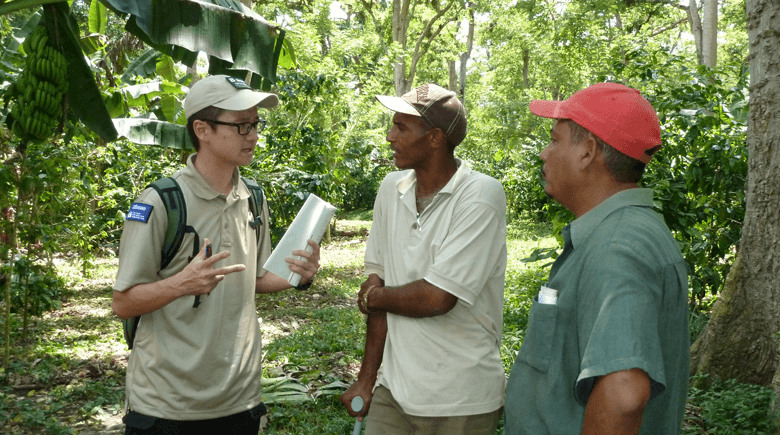

WWFインド、海洋プログラムのシニア・コーディネーター、ヴィノド・マラレイツ氏は、次のように述べています。「WWFはアシュタムディ河口の漁業と緊密に協力し、MSCの本審査に入るという目標に向けた改善をサポートしてきました。このコミュニティは、資源の持続可能性をたいへん重要なものと考えており、改善のための変化を前向きに受け入れてくれました。彼らのこうした熱意は、認証によって更に報われることになるでしょう」。

重要性を増すMSC

MSCのグローバル・コマーシャル・ディレクター、ニコラス・ギシューは、次のようにコメントしています。「アシュタムディ河口のショート・ネック・クラム漁業がMSCの審査に入ったことを心より歓迎いたします。MSCは、認証漁業の長期にわたる持続可能性を確実なものにするための厳格さを維持しつつ、MSCの基準とそれに呼応する市場からの便益が、どの漁業にも開かれたものとなるように努力しています。伝統的な漁業がパートナーのNGOからのサポートによってMSC認証を目指すようになったことは、あらゆる漁業セクターにおいてMSCがますます重要なものになってきたことの証だと言えます。この審査が成功することを祈っています」。

ステークホルダーの参加について

ステークホルダーの方々によるこの漁業審査への参加を奨励しており、機会も数多くあります。関連情報をお持ちの方や参加をご希望の方はこちら(FCO.Derby@intertek.com)までご連絡ください。

の支援を行っています。

ペルー

2010年よりコーヒーとカカオの取引を開始。社会開発資金で図書室の建設や幼稚園の食堂の建て替え等の支援を行っています。

エクアドル

2011年よりマナビ県カスコル地域の生産者組合とコーヒーの取引を開始。社会開発資金で生産量減少の原因となるコーヒーの木の病気への対策を支援しています。

キューバ

2012年よりコーヒーの取引を開始。資本主義の不具合への対抗として生まれたフェアトレード運動ですが、社会主義国とのフェアトレードは先進的な事例です。

フェアトレード商品の提供店舗

トし、昨日降りたバススタンドに向かう。

トし、昨日降りたバススタンドに向かう。 の好立地と言えるかもしれない。

の好立地と言えるかもしれない。 らふらではあるが、食事と見物を兼ねて旧市街へ向かうことにした。

らふらではあるが、食事と見物を兼ねて旧市街へ向かうことにした。 が私営バスだと、どこぞとも知れぬ町はずれの道端で降ろされたりすることもあるので困るのである。

が私営バスだと、どこぞとも知れぬ町はずれの道端で降ろされたりすることもあるので困るのである。 イブインに併設された小さな売店。

イブインに併設された小さな売店。 オートリキシャである。

オートリキシャである。 尋ねたら、おそらくゾウが上位に来ると思います。

尋ねたら、おそらくゾウが上位に来ると思います。

先日テレビの映画劇場で「怒りの葡萄」ってのをやってましたが、難しい漢字ですね「葡萄(ぶどう)」って・・・わたしゃてっきり「怒りのタマネギ」かと思ってしまいました。

先日テレビの映画劇場で「怒りの葡萄」ってのをやってましたが、難しい漢字ですね「葡萄(ぶどう)」って・・・わたしゃてっきり「怒りのタマネギ」かと思ってしまいました。 日本ではロバは誰でも知ってるメジャーな動物でありながら、よーく考えてみると「あれ?本物のロバって見たことあったかな?」となり、「やあねえ、この間行ったふれあい動物園で乗ったじゃない」「いや・・・あれはポニーじゃないか?」「えっ!ポニーとロバって違うの?」「そりゃおまえ、ポニーテールってのはあるけど、ロバテールなんて言わないからやっぱ違うんじゃね?」なんてことにもなるほど、その飼育数は少ないようなのであります。

日本ではロバは誰でも知ってるメジャーな動物でありながら、よーく考えてみると「あれ?本物のロバって見たことあったかな?」となり、「やあねえ、この間行ったふれあい動物園で乗ったじゃない」「いや・・・あれはポニーじゃないか?」「えっ!ポニーとロバって違うの?」「そりゃおまえ、ポニーテールってのはあるけど、ロバテールなんて言わないからやっぱ違うんじゃね?」なんてことにもなるほど、その飼育数は少ないようなのであります。 10万ルピーという驚くべき低価格設定で注目を浴びたインド・タタ自動車の小型乗用車ナノですが、諸般の事情から発売が延び延びになっております。

10万ルピーという驚くべき低価格設定で注目を浴びたインド・タタ自動車の小型乗用車ナノですが、諸般の事情から発売が延び延びになっております。 この季節インドの果物屋の店頭で、ちょっと変わったフルーツを見かけます。

この季節インドの果物屋の店頭で、ちょっと変わったフルーツを見かけます。 で、自分のものとなったベリーをよーく観察して(というか、食べようとして)みましたら、ベリーはもともと塊り(房)で生っている果物ではないようです。だってひとつひとつの実が紐で束ねられていて、とっても不自然なのです。

で、自分のものとなったベリーをよーく観察して(というか、食べようとして)みましたら、ベリーはもともと塊り(房)で生っている果物ではないようです。だってひとつひとつの実が紐で束ねられていて、とっても不自然なのです。 1月26日は独立インドに憲法が発布された日(1950年)です。インドではリパブリックデイと呼ばれ、共和国記念日と訳されます。

1月26日は独立インドに憲法が発布された日(1950年)です。インドではリパブリックデイと呼ばれ、共和国記念日と訳されます。 早くも1月7日でありますが、まずは新年のご挨拶から・・・

早くも1月7日でありますが、まずは新年のご挨拶から・・・ というわけで、今度こそこれでタージマハルの見学はほぼ終わりとなります。

というわけで、今度こそこれでタージマハルの見学はほぼ終わりとなります。 ああ、すごくきれいだったよ、タージマハル。

ああ、すごくきれいだったよ、タージマハル。 途中のマトゥラー、スィカンドラをすっ飛ばしたお陰で、デリーを出てから約5時間でアグラの街に到着しました。

途中のマトゥラー、スィカンドラをすっ飛ばしたお陰で、デリーを出てから約5時間でアグラの街に到着しました。 インドでは庭先や道端に置かれた縁台のようなものに、何人かの人たち(たいていは男です)が腰掛け、チャイを飲んだりタバコを吸ったり、はたまたひたすらぼぉ~としていたりという光景をよく見かけます。

インドでは庭先や道端に置かれた縁台のようなものに、何人かの人たち(たいていは男です)が腰掛け、チャイを飲んだりタバコを吸ったり、はたまたひたすらぼぉ~としていたりという光景をよく見かけます。 11月13日(日にちは毎年変動しますので「今年は」ということですが)はシーク教の開祖グル・ナーナックの生誕祭です。

11月13日(日にちは毎年変動しますので「今年は」ということですが)はシーク教の開祖グル・ナーナックの生誕祭です。 これはケララ州コーチン(コチ)で見かけたガソリンスタンドです。

これはケララ州コーチン(コチ)で見かけたガソリンスタンドです。 インド人はよくこんな座り方をしています。はい、俗に言うヤンキー座りですね。

インド人はよくこんな座り方をしています。はい、俗に言うヤンキー座りですね。 ここは南インド、チェンナイ郊外にある動物園です。

ここは南インド、チェンナイ郊外にある動物園です。 「やだわ、おくさまぁ~、どこのスーパーに行ってもバナナが売ってないんざぁ~ますのよお~」

「やだわ、おくさまぁ~、どこのスーパーに行ってもバナナが売ってないんざぁ~ますのよお~」

コメント

コメントを投稿