太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。

特定の薬は体重増加や体組成の変化を引き起こすことがある。これには非定型抗精神病薬、抗うつ薬、ステロイド、特定の抗けいれん薬(フェニトインおよびバルプロ酸)、および一部の経口避妊薬が含まれる[2]。糖尿病治療薬である、スルホニル尿素薬、インスリン、チアゾリジン関連薬にも体重増加作用がある[163]が、著明な高血糖に対するインスリン投与は肥満症を理由にためらってはならない[163]。

経済的要因

[編集]

肥満を理解する上で遺伝的影響は重要であるが、特定の国々や世界全体でみられる劇的な増加を完全に説明することはできない[164][165][166]。エネルギー消費量がエネルギー収入量を上回ると体重が増加することは個人単位では認められているが、社会規模でのこれら2つの要因の変化の原因については多くの議論がある。原因については多くの説があるが、ほとんどの人はさまざまな要因の組み合わせであると考えている。

社会階級とBMIの相関関係は世界的に様々である。1989年の研究では、先進国では社会階級の高い女性は肥満になりにくいことが分かった。男性の間では、社会階級の違いで有意な差は見られなかった。発展途上国では、社会階級の高い女性、男性、子供は肥満率が高かった[167]。2007年に同じ研究を繰り返したところ、同じ関係が見られたが、その関係性は弱まっていた。相関関係の強さの減少は、グローバル化の影響によるものと考えられている[168]。先進国では、成人の肥満の度合い、および過体重の十代の子供の割合は、経済的不平等と相関している。同様の関係は米国の州間でも見られ、より不平等な州では、より高い社会階級に属する成人でも肥満の割合が高い[169]。

BMIと社会階級の関連性については、多くの説明が提示されている。先進国では富裕層はより質の良い食品を購入できる余裕があり、スリムな体型を維持する社会的圧力も大きく、また、フィットネスに対する期待が大きいと共にその機会もより多いと考えられている[168]。発展途上国では、食料を買う余裕、肉体労働による高いエネルギー消費、体格の大きな人を好む文化的価値観が、観察されているパターンに寄与していると考えられている[168]。人の体重に対する考え方も肥満の一因となることがある。BMIの経時的変化には、友人、兄弟姉妹、配偶者間で相関関係があることが分かっている[170]。ストレスや社会的地位の低さを認識することは、肥満のリスクを高めるようである[169][171][172]。

米国では、子供の数が多いほどその親の肥満のリスクが高くなる。女性のリスクは子供一人につき7%増加し、男性のリスクは子供一人につき4%増加する[173]。これは、扶養家族がいると、西洋では親の運動量が減少するという事実によって、ある程度説明できるかもしれない[174]。

発展途上国では、都市化が肥満率増加の一因となっている。中国では、肥満の割合は全体で5%以下であるが、一部の都市では肥満の割合が20%を超えるところもある[175]。その理由の一部として、都市設計の問題(身体活動のための公共スペースが不十分など)が挙げられる[137]。自動車での移動時間が長くなるほど、自転車や徒歩などのアクティブモビリティが選ばれなくなり、肥満のリスクが高まる[176][177]。

発展途上国における肥満率の上昇には、幼少期の栄養不良が影響していると考えられている[178]。栄養不良の期間に起こる内分泌系の変化は、再び食物から得られるエネルギーが利用可能になると、脂肪の蓄積を促進する可能性がある[178]。

細菌とウイルス

[編集]腸内細菌叢は、痩せている人と肥満の人では異なることが示されている[179]。腸内細菌叢が代謝能力に影響を与える可能性があるという指摘もある[179]。つまり、エネルギー収穫能力を向上させて肥満に寄与すると考えられている[179]。これらの違いが肥満の直接的な原因であるか、あるいは結果であるかは、まだ明確に特定されていない[179]。また、小児期の抗生物質使用も、その後の肥満と関連している[180][181]。

ヒトおよびいくつかの異なる動物種において、ウイルスと肥満の関連が認められている。これらの関連が肥満率の上昇にどの程度寄与しているかは、まだ解明されていない[182]。

その他の肥満に関連する因子

[編集]睡眠不足も肥満と関係している[12][183]。どちらが原因でどちらが結果であるかは不明である[183]。睡眠不足が体重増加につながるとしても、それが有意な程度であるのか、あるいは睡眠時間を増やすことが有益であるのかも不明である[184]。

多量飲酒はエネルギー過剰摂取を介して体重増加リスクとなる[185]。

ストレスなどの心理特性や居住地域などの社会的特性も、食事や身体活動に影響することで肥満度と関連する[147]。労働時間の長さ、交代勤務の有無、職階は食習慣や身体活動に影響することで肥満度と関連する[186]。

加齢に伴うエストロゲンやアンドロゲンの減少が体脂肪の増加をきたすことが報告されている[186]。

環境中の、オビソゲンと呼ばれる化学化合物も肥満に関与している可能性が指摘されている[187][188]。

肥満であることと関連する性格特性もある[189]。孤独感[190]、、神経症傾向、衝動性、報酬への過敏性は肥満の人に多く見られ、一方、誠実性や自制心は肥満の人にはあまり見られない[189][191]。しかし、このテーマに関する研究のほとんどはアンケート調査に基づいているため、これらの調査結果は性格と肥満の関係を過大評価している可能性がある。肥満の人は肥満への社会的スティグマを認識しており、それに応じてアンケート回答が偏っている可能性がある[189]。同様に、子供の頃に肥満であった人の性格は、肥満に対するスティグマの影響を受けている可能性があり、これらの性格要因が肥満のリスク要因として作用しているわけではない[189]。妊娠期の母体の過剰な体重増加、喫煙や、母乳栄養期間の短さなどが、出生時のその後の肥満リスクと関連することが報告されている[186]。低出生体重とその後の肥満との関連を明確に示した報告はあまりない[186]。

グローバル化との関連では、貿易自由化が肥満と関連していることが知られている。1975年から2016年の175か国のデータに基づく研究では、肥満の蔓延は貿易の開放性と正の相関があり、その相関は発展途上国でより強いことが示された[192]。

病態生理

[編集]

肥満の発生には、2つの異なるが関連するプロセスが関与していると考えられている。持続的なエネルギー収支のプラス(エネルギー摂取量がエネルギー消費量を上回る)と、体重の「セットポイント」が増加した値にリセットされることである[108]。2番目のプロセスは、肥満の有効な治療法を見つけることが困難であった理由を説明するものである。このプロセスの基礎となる病態生理は依然として不明確であるが、研究によりその機序が明らかになりつつある[108]。

生物学的レベルでは、肥満の発生と維持に関与する病態生理学的機序は数多くある[193]。この分野の研究は、1994年にジェフリー・フリードマンの研究室でレプチン遺伝子が発見されるまでは、ほとんど手つかずの状態であった[194]。レプチンとグレリンは末梢で生成されるが、中枢神経系に作用することで食欲を制御する。特に、レプチンやグレリン、その他の食欲関連ホルモンは、食物の摂取とエネルギー消費の調節に重要な役割を果たす脳の視床下部で作用する。視床下部には、食欲を統合する役割を果たすいくつかの回路があり、その中でもメラノコルチン経路が最もよく理解されている[193]この回路は、視床下部の弓状核という領域から始まり、外側視床下部外側視床下部(LH)と腹内側視床下部(VMH)という、それぞれ脳の摂食中枢と満腹中枢に接続している[195]。

弓状核には2つの異なるニューロン群が存在する[193]。最初の群は神経ペプチドY (NPY) とアグーチ関連ペプチド (AgRP) を共発現し、LHへの興奮性入力とVMHへの抑制性入力を持つ。第2のグループは、プロオピオメラノコルチン(POMC)とコカイン・アンフェタミン調節転写産物(CART)を共発現し、VMHへの刺激入力とLHへの抑制入力を持つ。その結果、NPY/AgRPニューロンは摂食を刺激し、満腹感を抑制する一方で、POMC/CARTニューロンは満腹感を刺激し、摂食を抑制する。弓状核ニューロンの両グループは、レプチンによって部分的に調節されている。レプチンはNPY/AgRPグループを抑制する一方で、POMC/CARTグループを刺激する。そのため、レプチンシグナル伝達の欠損、すなわちレプチン欠乏またはレプチン抵抗性は、過食につながり、遺伝性および後天的な肥満のいくつかの要因となる可能性がある[193]。

肥満の管理

[編集]肥満の治療方法としては、食事療法と運動療法、そして生活習慣の改善が基本である[196][197][198][199]。一般的には、摂取エネルギーを消費エネルギーより少なくする必要がある[200]。

食事療法

[編集]肥満の主な治療法は、処方食や運動療法などの生活介入による減量である[19][100][201][202]。どのような食事が長期的な体重減少をサポートするかは不明であり、低カロリー食の有効性が議論されているが[13]、長期的に消費カロリーを減らしたり、身体運動を増やしたりするようなライフスタイルの変化によっても、ある程度は、持続的に体重が減少する傾向がある。長期的には体重が再び増加してしまうが[19][13][203][204]。米国で実施された体重コントロール登録の参加者の87%は10%の体重減少を10年間維持できたが[205]、長期的な体重減少維持に最も適した食事療法のアプローチは依然として不明である[206]。米国では、食事療法と運動療法を組み合わせた集中的な行動介入が推奨されている[19][201][207]。断続的絶食は、継続的なエネルギー制限と比較して、体重減少に関して何ら利点はない[206]。減量成功の要因として、個人がどのような食事療法を行うかよりも、その食事療法を継続できるかの方がより重要である[206][208]。

いくつかの低カロリーダイエットは効果的である[19]。短期的には、減量には低脂肪食よりも低炭水化物食の方が効果的なようである[209]。しかし長期的には、低炭水化物食も低脂肪食も大差がないようである[209][210]。さまざまな食事療法に伴う心臓病や糖尿病のリスクは同程度である[211]。

肥満者における地中海ダイエットの推進は心臓病のリスクを低下させる可能性がある[209]。甘味飲料の摂取量を減らすことも減量につながる[209]。生活様式の改善による長期的な減量維持の成功率は低く、2~20%に留まる[212]。一方、食事および生活様式の改善は、妊娠中の過剰な体重増加を制限するのに有効であり、母児双方の予後を改善する[213]。肥満であり、心臓病の他の危険因子も有する人々には、集中的な行動カウンセリングが推奨される[214]。

総エネルギー摂取量が同じであれば、炭水化物(アルコール含む)・タンパク質・脂質それぞれの摂取量を変えても減量効果は有意に異なるものではないというメタ・アナリシスが多い[215]。つまり、例えば炭水化物の摂取を削減したとしても、同量のエネルギーをタンパク質および脂質から摂取した場合は減量効果は期待できない[215]。

日本肥満学会の診療ガイドラインでは、一般的にエネルギー算出栄養素の比率は炭水化物50~65%、タンパク質13~20%、脂肪20~30%とし、必須アミノ酸を含むタンパク質、ビタミン、ミネラルの十分な摂取を欠かさないようにするべきとしている[200]。 BMI25以上の肥満症の改善においては1日あたりの摂取エネルギー量を25kcal/kg×目標体重kg以下に設定する[200]。ただし、一律に目標体重に基づいた摂取エネルギー量の遵守を求めることが現実的でない場合もあり、対象者のエネルギー摂取状況や状況に合わせて個々に選択するものとしている[200]。

運動療法

[編集]運動療法は食事療法と組み合せて行われる[216]。運動は肥満症に関連する死亡リスクや心血管疾患発症・重症化リスクを低減させる[217]。また、肥満の予防に有用であり、減量体重の維持にも有用である[217]。一方で、肥満症の者に実施可能な運動量では減量については効果が期待できない[217]。運動量がガイドライン推奨レベルに達していなくても心血管疾患発症・重症化リスクを低減させるため、減量効果がなかったとしても少しでも身体活動・運動量を増やすことが推奨されている[217]。

日本動脈硬化学会、日本高血圧学会、日本糖尿病学会、日本老年医学会は肥満の治療における運動療法として中強度の有酸素運動(ただし慣れるまでは強度を上げすぎないこと)を推奨する[217]。この他、レジスタンス運動(筋力トレーニング)はサルコペニア肥満予防・改善や慢性疾患の危険因子改善に有効な可能性がある[216][217]。

健康政策

[編集]

肥満は、その有病率、費用、健康への影響により、複雑な公衆衛生および政策上の問題となっている[218]。そのため、肥満の管理には、より広範な社会状況の変化と、地域社会、地方自治体、政府による取り組みが必要である[207]。公衆衛生の取り組みでは、人口における肥満の蔓延増加の原因となる環境要因を理解し、是正することを目指している。解決策としては、過剰な食物エネルギーの消費と身体活動の阻害要因の変化が検討されている。その取り組みには、学校における政府による食事補助プログラム、子供に対してジャンクフードを直接販売することを制限する[219]、学校における砂糖入り甘味飲料の摂取機会減少などがある[220]。世界保健機関(WHO)は、砂糖入り飲料への課税を推奨している[221]。都市環境を構築する際には、公園へのアクセスを増やし、歩行者用通路を整備する取り組みが行われている[222]。

マスメディアによるキャンペーンは、肥満に影響を与える行動を変えることには限定的な効果しかないようだが、運動や食事に関する知識や意識を高めることはでき、それが長期的な変化につながる可能性はある。このようなキャンペーンにより、座ったり横になったりしている時間が減り、身体を積極的に動かそうとする意欲に好影響が与えられるかもしれない[223][224]。メニューにエネルギー情報を記載した栄養表示をすることで、レストランでの食事中のエネルギー摂取量を減らすことができるかもしれない[225]。 超加工食品に対する政策を求める声もある[226][227]。

医学的介入

[編集]薬剤

[編集]1930年代に肥満の治療を目的とした医薬品が導入されて以来、多くの化合物が試されてきた[228]。そのほとんどは副作用のため、肥満治療薬としてはもはや販売されていない[228]。1964年から2009年の間に市場から撤退した25種類の抗肥満薬のうち、23種類は脳内の神経伝達物質の機能を変化させる作用があった[228]。これらの薬の最も多い副作用で、販売中止の原因となったものは、精神障害、心臓への副作用、薬物乱用または依存であった。7製品は死亡との関連が報告されている[228]。

長期的に使用して有益な5つの薬物は、オルリスタット、ロルカセリン、リラグルチド、フェンテルミン・トピラマート、およびナルトレキソン・ブプロピオンである[229]。それらは1年後にプラセボ群と比較して3.0~6.7kg、体重を減少させた[229]。オルリスタット、リラグルチド、ナルトレキソン・ブプロピオンは米国と欧州の両方で入手可能であるが、フェンテルミン・トピラマートは米国のみで入手可能である[230]。欧州の規制当局は、ロルカセリンとフェンテルミン-トピラマートを却下したが、ロルカセリンは心臓弁の合併症との関連、フェンテルミン-トピラマートは、心臓および血管の問題がより多かったとされたことによる[230]。ロルカセリンは米国で利用可能であったが、がんとの関連性により2020年に市場から撤去された[231]。オルリスタットは、消化器系の副作用が高率で発生しており[232]、腎臓への悪影響も懸念されている[233]。これらの薬剤が肥満の長期的な合併症、例えば心血管疾患や死亡にどのような影響を与えるかについては、情報がない[4]。しかし、リラグルチドは2型糖尿病に用いた場合、心血管イベントを減少させる[234]。

2019年には、肥満の成人を対象に、フルオキセチンのさまざまな用量(60mg/日、40mg/日、20mg/日、10mg/日)の体重への影響を比較するシステマティックレビューが行われた[235]。プラセボと比較した場合、フルオキセチンはどの用量でも減量に有効なようであるが、治療期間中にめまい、眠気、疲労、不眠、吐き気などの副作用が現れるリスクが高まる。しかし、これらの結論は確実性の低いエビデンスに基づくものであった[235]。同じレビューでは、肥満成人の体重に対するフルオキセチンの効果が、他の食欲減退薬、オメガ3ゲル、および無治療群とも比較されているが、エビデンスの質が低いため、明確な結論は得られなかった[235]。

統合失調症の治療に用いられる抗精神病薬の中で最も効果的なのはクロザピンであるが、肥満を主症状とするメタボリックシンドロームを引き起こすリスクも最も高い[236]。クロザピンによって体重が増える人に対しては、メトホルミンを服用することで、メタボリックシンドロームの5つの要素のうち、ウエスト周囲長、空腹時血糖、空腹時トリグリセリドの3つを改善できる可能性があるというシステマティック・レビューがある[236]。

手術

[編集]肥満手術は、どの術式でも、非外科的介入と比較して、体重を減少させ、過体重に関連する併存疾患を大幅に改善する[5]。保存的治療が奏功しない肥満患者には手術を考慮してよい[19]。手術の種類には、腹腔鏡下調節性胃バンディング術、Roux-en-Y(ルーワイ)胃バイパス術、垂直スリーブ状胃切除術、胆膵路変更術などがある[229]。

AspireAssistシステムとは、胃瘻を増設し、専用の減量装置を用いるものである[237]。アメリカ食品医薬品局が2016年に承認した[237]。食事から約20分後に、体外の装置を胃瘻ポートに取り付けられ、胃内内容物のおよそ30%が排出・廃棄される[238]。胃内バルーンは短期的には有効性が示されているが、長期間減量を維持できるかは未検証である[239]。

重度肥満に対する手術は、長期的な体重減少、肥満関連合併症の改善[240]、総死亡率の低下と関連しているが、代謝状態の改善は、手術ではなく、減量によるものである[241]。ある研究では、10年後には14%から25%(実施された手術の種類による)の減量が見られ、標準的な減量対策と比較すると全死因死亡率が29%減少したことが分かった[242]。一方、合併症は症例の約17%で発生し、7%の症例で再手術が必要である[240]。

疫学

[編集]国際的状況

[編集]

肥満は、健康上の問題として認識されていたものの、過去の時代においてはまれであり、ごく一部のエリート層にしか達成できなかった。しかし、近世以降の繁栄の拡大に伴い、肥満はより多くの人々に影響を及ぼすようになった[243]。1970年代以前は、肥満は最も裕福な国々においても比較的まれな状態であり、あっても、富裕層に限られる傾向があった。その後、いくつかの出来事が重なり、人々の状態に変化が生じ始めた。先進国の人口の平均BMIが上昇し始め、その結果、過体重や肥満の人の割合が急速に増加した[244]

1997年、WHOは肥満を世界的な流行として正式に認定した[119]。2000年、WHOは、過体重と肥満が、栄養不良や感染症といったより伝統的な公衆衛生上の懸念事項に取って代わり、健康を損なう最も重大な原因の一つとなっていると述べた[245]。2008年時点で、WHOは少なくとも5億人(10%以上)の成人が肥満であり、男性よりも女性の方がその割合が高いと推定している[246]。世界の肥満の有病率は、1980年から2014年の間に2倍以上になった。2014年は、6億人以上の成人が肥満であり、これは世界の成人人口の約13パーセントに相当する[247]。2015年から2016年における米国の肥満成人の割合は、全体で約39.6パーセント(男性の37.9%、女性の41.1%)である[248]。

肥満率は少なくとも50歳または60歳まで年齢とともに増加しており[249]、米国、オーストラリア、カナダでは、重度肥満が肥満全体の割合よりも速いペースで増加している[27][250][251]。経済協力開発機構(OECD)は、少なくとも2030年までは肥満率が上昇し続けると予測しており、特に米国、メキシコ、英国では、肥満率がそれぞれ47%、39%、35%に達すると予測している[252]。

かつては高所得国だけの問題と考えられていた肥満率は、世界中で上昇しており、先進国と発展途上国の両方に影響を与えている[253]こうした増加は、都市部で最も顕著なようである[246]。

また、性別や性自認に基づく違いも肥満の有病率に影響がある[254][255]。世界的に見ると、肥満の女性は男性よりも多い[1]が、肥満の測定方法によってその率は異なる[254][255]。

2021年6月、世界保健機関は以下のように発表した[256]。

- 世界において、1975年以降、肥満は約3倍に増加している

- 2016年、18歳以上の成人19億人以上は過体重であり、そのうちの6億5千万人以上が肥満であった

- 2020年、5歳未満の子ども3900万人が、過体重もしくは肥満であった

2022年には、世界で10億人以上が肥満であり(成人8億7,900万人、子ども1億5,900万人)、これは1990年に登録された成人の症例の2倍以上(子どもは4倍以上)に相当する[6][257]。

各国別状況

[編集]

日本

[編集]日本におけるBMI≧30を満たすヒトの割合は先進国で最も低い[258]。2008年の年齢標準化BMIは女性で21.87、男性で23.5[258]と、男性のほうが肥満傾向である[258][注釈 3][259]。1980年は男女のBMIはそれぞれ、21.29と22.1であり、いずれも微増傾向である[258]。また、日本人は肥満の判定基準がBMI≧25であり、これを満たす成人の割合は27.2%(2019年)に達する[259]。

アメリカ合衆国

[編集]2005年、アメリカ医学研究所(のちの『全米医学アカデミー』, National Academy of Medicine)は、「カロリーが高く、栄養価に乏しい食品のコマーシャルが子供の肥満に関わっている」としており、自主規制ないし政府の介入を求めた[261]。

シカゴ大学は、「18歳未満をターゲットにした食べ物のコマーシャルに使われている商品の90%以上が栄養価に乏しいものばかりであり、食の嗜好に影響を与える」と報告した[262]。

米国の公立学校において、2006年、清涼飲料販売のトップ3社において、肥満対策として「糖分の多い飲料や脂肪を除去していない牛乳の販売はしないように」との合意ができた[263]。

2012年、マクドナルドやペプシコは、「12歳以下の子供にはジャンクフードの広告を見せない」との合意に至った[264]。

メキシコ

[編集]1980年の時点ではメキシコの肥満率は7%であったが、2016年には20.3%に上昇した[265]。同国では、年間80,000人が糖尿病で命を落としており、メキシコで最大の死因となっている[265]。北米自由貿易協定が締結されたのち、アメリカのファーストフードレストランやコンビニが増えた[265]。「メキシコ人の多くがソフトドリンクや加工食品を利用しやすくなった」「自由貿易協定に基づき、アメリカの企業による投資がメキシコ人の食生活の変化と肥満の増加を加速させた」と結論付けている学者もいる[265]。

東ヨーロッパ

[編集]ルーマニアの研究機関によれば、ルーマニア国民の4人に1人が肥満であり、子供の肥満の場合、冷戦時代の2倍以上の8%に達する[266]。肥満の一歩手前の「太り気味」も含めると、5人に1人が生活習慣病のリスクを抱えているという[266]。また、「所得の低い家庭ほど、ファストフードに頼る傾向がある[266]。2010年1月、同国は「ジャンクフード税」の導入を発表した[266]。ブルガリアでは、政府の方針に基づき、全国の学校の食堂や売店からスナック菓子や清涼飲料水を撤去した[266]。

クウェート

[編集]2010年の時点で、国民の74%が「太りすぎ」であり、国民の14%は糖尿病を患っており、その数は増加しつつあるという[267]。政府は健康的な食品の販売や運動の奨励を行うことで対策に乗り出している[267]。

中国

[編集]2010年の時点での中国の肥満人口は3億2500万人であったが、2030年には倍増して6億5000万人に達する見通しだという[268]。

太平洋の島嶼国家

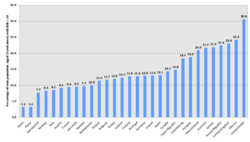

[編集]18歳人口のうち、肥満とされる人の比率を示す肥満率の国際比較では、南太平洋に点在する島嶼国家が上位を占める。世界保健機関が肥満率を集計した2014年のデータに

コメント

コメントを投稿