太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。

〜シリーズ沖縄戦〜

Produced by Osprey Fuan Club

1945年8月9日 『地獄と化した長崎』

小倉か長崎か/前倒しの原爆投下と沖縄への緊急着陸 /きのこ雲の写真/核密約と米軍基地/沖縄の被爆者

11時2分、米軍が長崎に原子爆弾を投下する

ボックスカーの目的地 - 小倉か長崎か

8月6日に引き続き、8月9日、午前2時過ぎ、再び米軍の重爆撃機B29 がテニアン島ノース・フィールド飛行場から日本へ向けて飛び立つ。それはもともと日本軍が建設したウシ飛行場であった。

8月9日の午前2時すぎ、原爆搭載機ボックスカー B29が、テニアン島のノース・フィールド飛行場を発進した。同機は北へ進路をとり硫黄島上空へ。硫黄島から進路を西にとり、屋久島上空へ到達した。そこで、気象観測機・撮影機と待ち合わせ、第一攻撃目標の北九州の小倉へ向けて九州の東海岸を進んだ。午前9時ごろ、上空を旋回したが雲におおわれて「目視攻撃」ができず、10時33分、第二攻撃目標に指定された長崎へ向かった。

当初の投下目標地点は福岡県北九州市の小倉であったが、気象情報が悪く、急遽、長崎に変更された。

広島原爆 8月6日:テニアン→硫黄島→広島→硫黄島→テニアン

長崎原爆 8月9日:テニアン→屋久島→小倉→長崎→沖縄→テニアン

Manhattan Project: Flight paths for Hiroshima and Nagasaki missions

広島に投下された高濃縮ウランの砲弾型原爆「リトルボーイ」とは異なり、長崎に投下された爆弾はプルトニウムの爆縮型原爆「ファットマン」であった。

【訳】この爆弾は、製造が容易で爆発力がより強力な「改良型」と説明されている。それは長崎の工業地帯の真ん中に到着し、人ごみに混雑した街の内臓をえぐり出した。… 爆撃基地にいた物理学者らは、…「改良された」第二の原爆は、第一の原爆をすでに時代遅れにさせた、と冷酷な満足感をもって宣言した。

昭和25年7月発表の調査によると、原爆直前の長崎の人口が約21万人前後と推定される中、死者73,884人、重軽傷者74,909人とされている。

原爆中心地は、ほとんど全滅の状態で、たまたま被爆地域外に旅行中の者、又は外出中の者あるいは横穴壕などに入っていたごく僅少の者が被害を受けなかった程度で、町内会長、隣組長等の町内の幹部も大部分死亡又は行方不明となったため、正確な死傷者を調査することは困難であった。

読谷飛行場に緊急着陸

当初、第二の原爆投下は8月11日に予定されていたが、悪天候という名目で8月9日へと前倒しされた。通常、このように不安定な気象状況や燃料移送ポンプの故障があれば、予定は延ばされるのが通常であるが、前倒しされた理由には、前日8月8日のソ連の日本への宣戦布告と関連がありそうである。ボックスカーは、小倉から長崎への標的変更のみでなく、燃料移送ポンプの故障、他機との連携不備など、さまざまなトラブルに見舞われた。

【訳】広島の任務がほぼ完璧だったのに対し、長崎の任務では様々な点で計画通りに進んだことはほとんどなかったと原子力歴史家は言う。

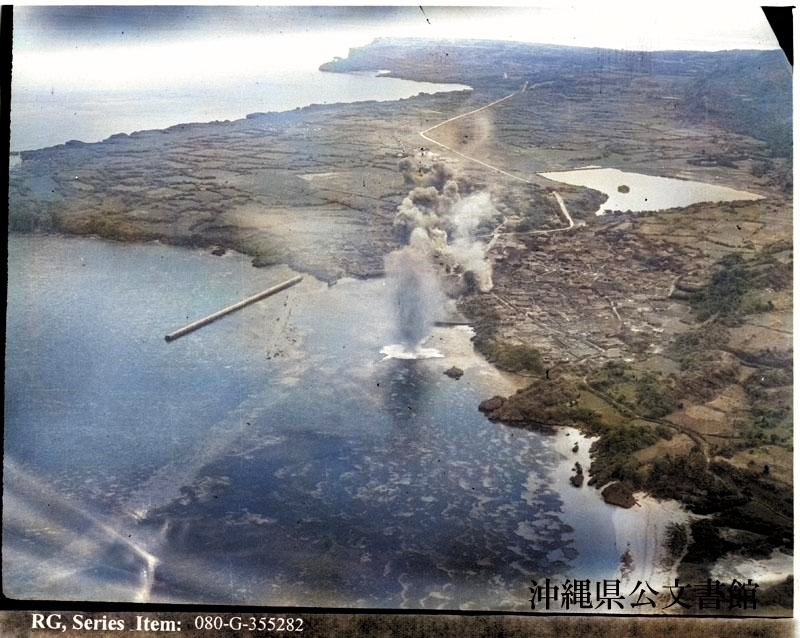

小倉から長崎に予定を変更したボックスカーは、トラブル続きで燃料切れとなり、沖縄の読谷飛行場(元・日本陸軍北飛行場を米軍が拡張したもの) に着陸すべく沖縄に向かった。しかし、ここでも管制塔と連絡がつかず、照明弾を打ち上げながら緊急着陸した。実際には、一歩間違えば大事故は避けられない危機的な状況であった。

ボックスカーの副操縦士、オリビーは彼の手記にこう記しています。「突然、指揮官のスウィーニーが叫んだ。『オリビー、火炎信号を発射しろ!降りるぞ!』」オリビーは何発も火炎信号を発射し、緊急事態を地上に報せました。そして午後1時半、着陸。「滑走路は3分の1くらい過ぎていた。機体は左に傾いていた。スウィーニーがブレーキをかけると同時にプロペラを逆回転させた。」機体は滑走路を外れて誘導路でようやく停止。

「機体を離れる直前、スウィーニーが言った。『我々がどこから来たか、何をしてきたか、一切話すな。ここの者は何も知るべきではない』と」

アメリカ軍の最悪の任務の最後に沖縄の地は使われたのです。その後、燃料を補給した機体は午後5時半すぎ、テニアンに向けて離陸しました。

沖縄県公文書館には8月9日に日本の「どこか」から読谷に緊急着陸した一機のスーパーフォートレスが記録されている。ボックスカーかどうかは不明*1。

BoeingB-29”Superfortress” taking off from Yontan Airstrip, Okinawa, Ryukyu Retto, on return trip to its base in the Marianas. This plane landed at Yontan after being forced down by damage in araidsomewhereover Japan.【訳】マリアナ諸島にある基地に帰るため読谷飛行場から離陸したボーイングB-29スーパーフォートレス。この機は日本のどこかで空襲中に損害を受け、読谷に着陸せざるを得なかった。1945年8月9日撮影

米軍の動向

長崎 - きのこ雲の下で

広島の原爆では「きのこ雲」の撮影が上手くいかなかったため、今回は「きのこ雲」の撮影を必ず撮影することが、作戦の一部として求められた。

【訳】最終的に、ティベッツは2つの明確な指示を与えた。日本本土に向かう前に、集合地点で15分以上待たないこと*2。そして、レーダーを使用せず、目視でファットマンを投下すること。標的は必ず写真に撮ること。原子爆弾を開発した科学プロジェクトの責任者、J・ロバート・オッペンハイマーは、新兵器の威力をはっきりと示したかった。彼は、米国の陸軍長官ハリー・スティムソンに「原子爆弾投下の視覚的効果は絶大であろう」と「できるだけ多くの住民に深い心理的印象を与えるよう努めるべきだ」と伝えていた。

The harrowing story of the Nagasaki bombing mission - Bulletin of the Atomic Scientists

しかし、その雲の下では恐ろしい熱線が人体を生きながら焼け焦がし、また放射能が細胞を破壊していた。

爆発と同時に空中に発生した火球は、爆発の瞬間に温度が最高で摂氏数100万度にも達し、体積が急速に膨張した後、約10秒後にはその光輝を失った。爆発から1万分の1秒後で直径約28メートル、温度は一様に約30万度、百分の1秒後に直径約180メートル、表面温度約1,700度、0.3秒後に表面温度が約7,000度と再び上がり、1秒後には直径が最大で約280メートル、表面温度5,000度、3秒後に表面温度1,700度を再び通って以後は次第に冷えていった。… 特に人体に熱傷を与えたのは、爆発後の0.3秒から3秒の間に放射された赤外線であった。衣服をまとわぬ人体皮膚の熱線熱傷は、広島で爆心地から約3.5キロメートルまで、長崎で約4キロメートルまで及んだ。

長崎の爆心地にはクレーターができ、町全体が巨大な力で潰された。

Nagasaki - Before and After | Nagsaki | Photographs | Media Gallery

髪の毛も皮膚も焼けてしまって、皮膚が、べろっと、流れるのです。シャツもボロボロです。… また私は、立って死んでいる黒こげの人を見たのです。場所ははっきり覚えています。これは今でも信じがたいことです。原爆のエネルギーが余りにも強烈なために、人間が立ったまま炭になってしまったのです。両眼は飛び出し、舌を思い切り出して、真っ黒こげになって、立ったまま死んでいました。原爆を呪っているかのようでした。

この絵は浦上天主堂の近くに盲学校がありました。そこへ姉は学徒動員で働いていたのです。父と姉を探しに行った時、目にした地獄の情景です。8月9日は火の海で歩けず10日に重なり合った黒焦げの死体の山を返しながら見て下半身が切れてない姉を父が焼け残りの木を拾い集めて焼いて帰りました。皆女学生のようでした。画 坂井アサノさん 当時12歳

原爆から一か月後の9月、一人のアメリカ人ジャーナリストがはじめて占領軍の規制を抜け出し長崎に入った。ジョージ・ウエラーは長崎で軍人や医療関係者を取材し詳細な記事にまとめたが、それを検閲したのはマッカーサーだった。

【訳】9月、連合国軍の最初の記者ジョージ・ウェラー が軍の規制を逃れて長崎に到着した。ウェラーは、目に見える傷のない人々が爆弾に関連した奇妙な病気で死にかけていると報告した。これは致死的な放射線に関する初期の報告だった。しかし、シカゴ・デイリー・ニュースに書いたウェラーの記事は検閲され、2005年まで公表されなかった。

米軍は、きのこ雲の「絶大な視覚的効果」をねらい、任務としてボックスカーのクルーに核戦争時代の扉を開いた大国のシンボルとしての「きのこ雲の撮影」を指令する一方、その雲の下の現実を世界に知らせることは、厳しく検閲させていたのである。

ヒロシマ・ナガサキの報道

8月20日の米グラフ誌『LIFE』は、広島長崎の特集を組んでいる。5月7日のホロコースト特集では、『ライフ』専属カメラマンは、連合軍のベルゼンのユダヤ人強制収容所の占領に同行し、詳細な現場の写真を記録しているが、一方、8月20日の広島長崎特集では、オッペンハイマーが「原子爆弾投下の視覚的効果」として撮影にこだわった「きのこ雲」の写真のみを掲載している。

『ライフ』紙は、慎重に言葉を選びながらも、米空軍が、原爆を使用する前から日本の大都市を組織的焼夷弾攻撃でほぼ破壊しつくし、原爆を使用する必要もなく、また上陸戦すらなくして日本を敗北に追い込むことができる考えていたことを紹介し、民間人の殺戮という点において、ドイツがユダヤ人に対して行ったホロコーストとアメリカが同地点に立っていると示唆している。

【訳】近代戦争のどの段階で、あるいは誰によって旧ハーグ陸戦協定が破られたのかを議論するのは無駄であろう。重要なのは、ドイツ人に劣らずアメリカ人も、他者に対し許容される範囲とは根本的に異なる行為と基準をともなってトンネルから出てきたということだ。

その後の沖縄米軍基地と核の密約

1945年8月、アメリカが初めて原爆を「敵国」に使用し、核開発競争と冷戦の時代が始まった。戦後、米軍の占領下にあった沖縄では、巨大なメースの核ミサイル基地から小型の核爆弾ランチャーまで、県民には何ひとつ知らされないまま、1200発以上もの核兵器が持ち込まれ配備された。

核爆弾の実弾を使った搬出入訓練は1957年前半だけで少なくとも約150回。訓練に多く使われたのは、日本に投下された原爆をはるかに上回る破壊力を持つ核爆弾だ。

米軍の巨大核ミサイル「メースB」はどのように沖縄に配備されていたのか ~ 日本政府が沖縄に依存するその理由 ~ - Basically Okinawa

1960年の安保条約改定と、1972年の沖縄施政権の移行に際し、日本政府はアメリカと核の密約を結んだとされる。以下は、ざっくりとわかりやすくまとめられた記事から。

①安保条約の改定にあたり、核兵器を積んだアメリカの艦船が事前協議なしに日本の港に寄港したり、領海を通過したりすることなどを容認したとされる密約。

②安保条約の改定にあたり、朝鮮半島で有事が起きた場合、アメリカ軍が事前協議なしに日本の基地から出撃することを容認したとされる密約。

③沖縄返還にあたって、沖縄に配備されていた核兵器を撤去するものの、有事の際には沖縄に再び核兵器を持ち込むことを容認したとされる密約。

④沖縄返還にあたって、本来、アメリカが負担すべき基地撤去後の原状回復費用400万ドルを日本が肩代わりしたとされる密約。

有識者委員会は、③においては必ずしも密約があったとはいえないと結論づけているが、ニクソン大統領と佐藤栄作総理とのあいだで以下のような合意議事録が交わされ、実際に2006年に実際の文書も発見された。

合衆国大統領

しかしながら、日本を含む極東諸国の防衛のため米国が負っている国際的義務を効果的に遂行するために、きわめて重大な緊急事態が生じた際には、米国政府は、日本国政府と事前協議を行なった上で、核兵器を沖縄に再び持ち込むこと、及び沖縄を通過する権利が認められることを必要とするであろう。さらに、米国政府は、沖縄に現存する核兵器の貯蔵地、すなわち、嘉手納、那覇、辺野古、並びにナイキ ・ハーキュリーズ基地を、何時でも使用できる状態に維持しておき、極めて重大な緊急事態が生じた時には活用できることを必要とする。

日本国総理大臣

日本国政府は、大統領が述べた前記の極めて重大な緊急事態が生じた際における米国政府の必要を理解して、かかる事前協議が行なわれた場合には、遅滞なくそれらの必要をみたすであろう。

このように、核兵器再導入も視野に入れた日米間の合意は、いまも沖縄に押しつけられる米軍や自衛隊基地の拡大、核兵器禁止条約の不参加、憲法改正の試みなどの背景にあると考えられる。「核抜き本土並み」は実に沖縄「返還」のための表向きの看板でしかなかった。

そのとき、住民は・・・

沖縄の被爆者 - 幾重にも折り重なる苦しみ

浦上天主堂の近くの何もかも無くなった自宅跡で、築地さんはしばらくの間、拾ったトタンを石垣に載せて屋根にして寝起きし、後片付けをした。

沖縄には適用されない被爆者健康手帳

57年施行の旧原爆医療法で被爆者健康手帳の交付が始まったが、沖縄は当初適用されなかった。沖縄の被爆者が明らかになったのは63年、石垣島の女性が名乗り出たことがきっかけ。67年、手帳交付が始まった。この頃までに30人余りが「難病」とされて、亡くなったという。2012年7月時点の手帳所持者は208人。

(2012-08-02朝日新聞朝刊 3社会)

米軍占領下「沖縄には被爆者はいない」とされたが、沖縄の被爆者が声を上げると、弾圧され、また被爆者健康手帳も公布されず医療保障を受けることもできなかった。

「沖縄には被爆者はいない」。米国民政府と琉球政府は一貫してこう表明してきた。54年に久米島で男性が髪の毛が抜けるという原爆症特有の症状を伴い死亡。60年にはやはり久米島で男性が同様の症状で死亡している。琉球政府は調査団を派遣したが、専門医のいない調査であいまいなまま打ち切っている。

被爆者不在の根拠が崩れたのは63年。八重山地区をオルグしていた沖縄原水協が石垣市に住む故佐久川ツルさんから訴えを受けた。佐久川さんは広島陸軍病院の看護婦だった。当時の沖縄原水協事務局長、大島修さん (65) =石垣市登野城=は「昼食で寄ったソバ屋に佐久川さんがいた。『めまいや貧血がひどく原爆と関係があるのでは』と聞く。思わず声を上げましたよ。やっと手がかりをつかんだと」と回想する。

大島さんは早速、琉球政府に援護措置を要求するが、政府は逆に原水協に詳細な調査を要求する始末だった。それでも78人の被爆者の存在が確認された。この結果を直接日本政府に訴えるため大島さんは、観光と偽って本土に渡った。

「米軍の圧力はものすごかった。家にも脅迫めいた電話はかかる。おいが政府に就職するという時期で『手を引けば採用してやる』などとさまざまな圧力があった」と大島さんは明かす。そんな困難を経て衆議院外務委員会で取り上げられたのは64年。19年目にして沖縄の被爆者は日の目をみた。

原爆医療法が施行されたのは57年である。しかし、米軍施政下の沖縄では適用されず、しかも健康保険制度もないダブルパンチに被爆者の中には医師にかかれず命を縮める人も多かった。

45年8月9日朝、警戒警報と空襲警報が鳴った。母は「行かない方がいいよ」と言ったが、「大丈夫」と、いつも通り路面電車で出勤した。会社で仕事をしていた午前11時過ぎ、激しい音がした。爆心地から約3.5キロ。木造の事務所は揺れ、天井板が落ちてきた。すぐ裏にあった映画館「電気館」に何かが落ちたのかと思った。土煙がもうもうと上がった。

会社を出て、人の流れについて走った。鍛冶屋町の八坂神社に着いた。しばらくして、本原町の家が心配になり、帰ろうと思った。長崎駅まで行くと、人々が右往左往していた。そこにいた兵隊について山を越え、家をめざした。浦上方面から人が次々と上がってきた。皮膚の垂れた両手をだらんと下げ、頭から血を流し、うめきながら歩いていた。力尽きて倒れた人もあちこちにいた。幽霊の行進みたいだった。…頭の中が真っ白になり、「かわいそう」という感情も浮かばなかった。帰り着くと、家は倒壊していた。母はその下敷きになって頭を負傷し、隣組で掘った防空壕の奥にいた。兄と兄嫁の姿はなかった。

8月14日、…兄から「国民学校に収容されている」と伝言が届いた。教室の床は負傷者でいっぱいだった。兄は浦上駅近くで被爆して背中全体にやけどを負い、うつぶせに横たわっていた。兄の友人2人がリヤカーで迎えに行ってくれた。だが兄は、母のもとに着く間際、「この戦争は負けている。もうおしまいだ」とつぶやいて事切れたという。

兄嫁…は、その後も行方がわからなかった。福岡の陸軍で働いていて直爆を免れた父…が毎日、焼け跡を捜し歩いた。2カ月ほど後、犠牲者の埋葬場所にあった板に「11日に死亡」「沖縄のかすりのもんぺを着ていた」と記されているのを父が見つけた。当時、長崎に沖縄出身の女性は少なく、(兄嫁)と判明した。父は、骨を掘り出して持ち帰ってきた。(兄嫁)は当時22歳。おなかには初めての子どもがいたと、…母から聞かされた。』

『戦後数年して、…故郷の那覇市に戻った。一面の焼け野原。何にもなくて、びっくりした。「長崎で地獄絵を見たが、沖縄の光景もショックは大きかった」。建物はなくテント小屋で暮らした。被爆について話すことは、親類にさえほとんどなかった。沖縄では約3カ月にわたり、「ありったけの地獄を集めた」と表現される地上戦が展開された。その話をされると、言い出せなかった。

本土では57年、原爆医療法ができ、治療費などの国費負担が始まった。だが、米国統治下の沖縄には適用されなかった。1963年、原水爆禁止沖縄県協議会が初めて被爆者の実態を調査した。78人が名乗り出た。…被爆者団体に入り、広島や長崎で開かれる原水禁大会に出かけた。パスポートを持ち、船と汽車を乗り継いで往復に10日かかった。仲間から「ぜひこれだけは訴えて欲しい」と請われ、医療費ももらえない沖縄の現状を訴えた。

…母…は、戦後の一時期、佐賀に移り住んだころ、血を吐き、髪の毛が抜けた。新聞に「新鮮な野菜で、新鮮な血を作ること」とあり、食べさせた。被爆時に頭を打ったせいか、沖縄に戻ってからは、突然気を失って倒れることがあった。やがて症状は治まったが、74年に84歳で亡くなるまで体調は芳しくなかった。

…沖縄がまだ米国統治下だった65年、母とともに日本政府を相手取り、医療費などを求める訴訟の原告になった。67年12月、東京地裁で証言台に立った。「沖縄の被爆者に救済措置がとられないのはなぜでしょうか。私たちは憲法の枠外に置かれ、不安におののきながら暮らしている」

朝日新聞の紙面から - 広島・長崎の記憶〜被爆者からのメッセージ - 朝日新聞社

折り重なる苦しみ

1945年8月9日。当時17歳だった浩さんは長崎湾に浮かぶ香焼(こうやぎ)島の造船専門学校で閃光(せんこう)を見た。爆心地から約10キロ。「米軍に何かを落とされたのだけはすぐにわかった」と生前語っていた。遺体の搬送を手伝って被爆。差別や偏見を恐れ、自分のきょうだいや親戚にも被爆したことを隠した。30歳を前に沖縄へ戻り、見合いを重ねた。ただ相手に明かすと断られることも度々。妻となった正子さん(故人)と出会うまで、それは続いた。

沖縄に戻った後、肝臓が悪くなり、血を吐くように。背中には原因不明の吹き出もの。戦後の米軍統治下で、沖縄の被爆者に対する国の医療保障は本土より10年遅れた。「長くは生きられない」と医師に告げられた。「だったら、好きな泡盛飲んで死ぬさ」。こう言って酔いつぶれる一方で、戦争の話をするとき口をついて出るのは、「沖縄戦で亡くなった人たちに比べれば……」。尊さんから見れば、被爆の恐怖と故郷への負い目は、ずっとつきまとっているようだった。

原爆手帳を求めて

伊江和夫さん「爆風が道路上の砂ほこりを舞いあげて、目の前が真っ暗になった。地面に伏せて、しばらくたってから横穴防空壕に避難した。」

原爆が投下された時、長崎や広島にいた人、また、2週間以内に救援活動や親族を探すために爆心地周辺に入ったいわゆる被爆者と呼ばれる人は沖縄にも163人。彼らはふるさとに帰ってからも、沖縄が置かれていた複雑な事情から本土の被爆者とも違う苦悩を味わいました。…

これは県原爆被爆者協議会が1991年に発行した記念誌です。この中には、アメリカ軍統治下の1965年沖縄でも172人もの人たちが被爆者として確認されていたこと。その人たちが「原爆医療法」が沖縄で適用されないのは憲法違反だとして国を相手に医療費を求める訴えを起こした経緯が書かれています。

伊江和夫さん「復帰するまでは法律の適用がないわけですから、病気になっても医療費は自己負担と。」彼らに支援の手が届くのは投下から34年後のことでした。しかしせっかく勝ち取った権利も、多くの被爆者が差別を恐れて名乗りでなかったと言います。

伊江和夫さん「色々な誤解があって、被ばくは遺伝するとか、放射能の障害が出るとか、結婚してどうなるのかと、そんな話をいっぱいする人は多かった。言葉はかけないけど差別があったのは事実。」

標的となる与那国島- 島の日本軍

日本軍が与那国島の山に軍事施設 (観測所) を設けていたため、与那国島も攻撃対象となり、久部良部落の80%が焼失した。

Lt. (jg) Howe, bombing Yonakuni Island off Formosa.【訳】ハウ中尉による、台湾の近くにある与那国島への爆撃。(1945年8月9日撮影)

その頃、与那国に駐屯した日本軍は海上封鎖の中で徹底して島と住民に依存した。

村役所の所在地である祖納部落は、幸いかわらの破損程度の被災でまぬがれたが、防衛隊のやむことを知らない食糧(米・野菜・家畜) の供出と、悪性マラリアの猛威におびやかされていた。栄養失調と医薬の皆無の状態のなかで、死亡者はあとをたたず、村民の生活は極限に達していた。… 島の部隊は食糧はすべて供出でまかなっていたようです。いったいこの兵隊たちは何のために島にきたのか、徴用、供出で村民をまくしたてるだけで、何をしたというのだろう。ほんとうに戦争はいやだ、二度と起してはならない。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

コメント

コメントを投稿